|  |

|---|---|

|  |

|  |

|  |

|  |

|  |

|  |

|  |

|  |

1a空間榮譽呈獻《等待景至》一個畫展,展覽將展出9位香港藝術家的繪畫作品。

如果你嘗試過反轉一幅畫(那些用帆布裱在木框的畫),你會發現那個框的結構很像一扇窗。看畫時,當然你看到的是畫的正面,但其實你同時已代入畫家觀看的角度,或是,你在觀看「畫家在觀看」。

畫家在哪裡?在工作室,在街上行走,在世界的某一個角落。可以肯定的是,當畫作正式發表被觀看的時候,畫家已消失於視線外,排除於畫的邊界之外、框架以外的別處。

佛洛伊德說過,畫家的快感是躲在老遠而靜靜地看觀眾站在自己的畫面前看自己的畫。如是設想,畫家和觀眾的眼睛,永不相遇。他們獨自觀看風景,又一起等待風景,等待窗外風景的變與不變。

這次展覽,Ivy Ma 身兼策展人和參展藝術家,連同曾翠薇、香建峰、陳閃,以及五位新進,包括方梓亮、江俊雅、劉彥揚、簡喬倩和陳茜珩,展出新作。

另外,Ivy亦為這次展覽寫了一篇備忘,題為《策展前中後的九項線索》,希望為觀眾在觀看畫家的作品以外,提供一點閱讀和想像的參考。

策展人及藝術家簡歷

馬琼珠

馬琼珠從事繪畫、攝影及裝置藝術。在香港和英國接受教育,曾在香港舉辦五個個展,亦參與過中、港、台、巴基斯坦和澳洲等地的聯展。2008 年,取得亞洲文化協會利希慎基金獎助金。2012年,榮獲香港當代藝術獎青年藝術家獎。

參展藝術家

曾翠薇

曾翠薇生於1972,分別於1996年與2004年在香港中文大學藝術系獲取學士及碩士學位。於2015獲選參加法國巴黎CitéInternationale des Arts三個月駐留計劃。近期的展覽包括:“有些山有些景”(嘉圖畫廊,香港)及[Purple]: Women of Mankind (One East Asia,新加坡)等。作品為香港藝術館、藝穗會、夏利豪基金會、唯港薈、登臺及私人收藏。

香建峰

澳洲皇家墨爾本理工大學文學士(純藝術)及藝術碩士學位(課程與香港藝術學院

合辦)。現為香港藝術學院講師,曾參與多個本地及海外展覽,繪畫作品為香港藝術館、港鐵及私人收藏。

陳閃

陳閃,1987年生於香港,於香港藝術學院主修繪畫畢業。自2007年起於火炭設置工作室,2009年到北京作駐場藝術家,2011年入選傑出亞洲藝術獎,2013年被《透視雜誌》選為全球40位40歲以下的創作驕子,2014年獲邀於香港藝術中心賽馬會展廊創作公共藝術裝置作品,並獲選為民政事務局主辦的「藝聚政府大樓2013-14」藝術家,為伊利沙伯體育館設置公共藝術作品。作品曾於香港、北京、上海、台北、新加坡、東京、泰國、墨爾本等地方展出,並獲藝術推廣辦事處、香港及海外私人收藏。

陳茜珩

生於1995年,居住並工作在香港。她擁有香港藝術學院的藝術高級文憑。在2018年參與了出爐2018 藝術畢業生聯展並畢業於墨爾本皇家理工大學的純粹藝術文學士(主修繪畫) 。

劉彥揚

香港出生。2017年畢業於澳洲皇家墨爾本理工大學藝術系(由香港藝術學院合辦),以油畫為創作媒介。劉氏以道德經中「萬物負陰而抱陽,沖氣以為和」為概念,借畫香港風景畫,在失衡的城市生活,追求平衡的自身狀態。因此劉氏的畫內包含了自然元素,同時亦有少量人為建築物在其中營造一個平衡的狀態。

方梓亮

於2015 獲澳洲皇家墨爾本理工大學文學士( 純藝術),主修繪畫。方梓亮創作靈感來自他對回憶和人性的理解。作品會利用執拾回來的舊木板以油彩創作,畫面現在多以線性筆觸為視覺元素。

簡喬倩

簡氏沉迷於精神分析的研究,以剖析自身的精神狀態,窺探與回溯各種因果關係。作品以自身經驗與人的精神狀態為主,關注和試圖呈現各種與疾病,異化或被遺忘有關的不安全狀況。創作包括繪畫、素描和裝置。

江俊雅

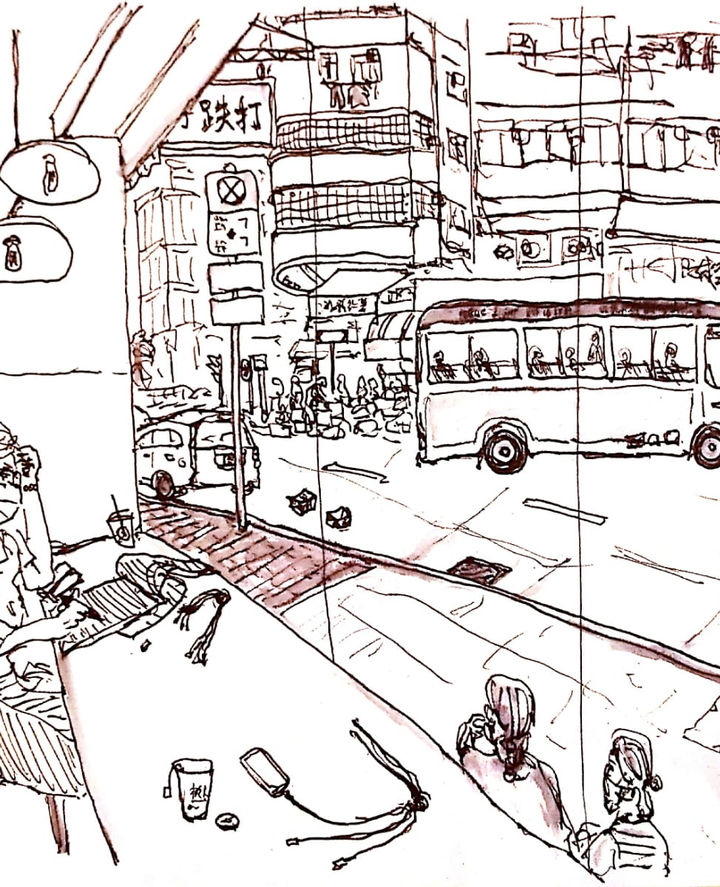

於2017年獲澳洲皇家墨爾本理工大學及香港藝術學院合辦之文學士( 純藝術),主修繪畫 。她的作品描繪都市中的日常景觀,並透過繪畫紙本,以超現實的手法解構及重組自身與環境的空間和記憶。

《等待景至》一個畫展

開幕酒會:2019 年1月12日晚上6時

展期 : 2019 年1月12日- 2019 年2月12日

開放時間 : 11:00 - 19:00 逢星期二至日上午11時至晚上7時正 (逢星期一及2月5日至7日休館)

1a空間榮譽呈獻《等待景至》一個畫展,展覽將展出9位香港藝術家的繪畫作品。

如果你嘗試過反轉一幅畫(那些用帆布裱在木框的畫),你會發現那個框的結構很像一扇窗。看畫時,當然你看到的是畫的正面,但其實你同時已代入畫家觀看的角度,或是,你在觀看「畫家在觀看」。

畫家在哪裡?在工作室,在街上行走,在世界的某一個角落。可以肯定的是,當畫作正式發表被觀看的時候,畫家已消失於視線外,排除於畫的邊界之外、框架以外的別處。

佛洛伊德說過,畫家的快感是躲在老遠而靜靜地看觀眾站在自己的畫面前看自己的畫。如是設想,畫家和觀眾的眼睛,永不相遇。他們獨自觀看風景,又一起等待風景,等待窗外風景的變與不變。

這次展覽,Ivy Ma 身兼策展人和參展藝術家,連同曾翠薇、香建峰、陳閃,以及五位新進,包括方梓亮、江俊雅、劉彥揚、簡喬倩和陳茜珩,展出新作。

另外,Ivy亦為這次展覽寫了一篇備忘,題為《策展前中後的九項線索》,希望為觀眾在觀看畫家的作品以外,提供一點閱讀和想像的參考。

策展人及藝術家簡歷

馬琼珠

馬琼珠從事繪畫、攝影及裝置藝術。在香港和英國接受教育,曾在香港舉辦五個個展,亦參與過中、港、台、巴基斯坦和澳洲等地的聯展。2008 年,取得亞洲文化協會利希慎基金獎助金。2012年,榮獲香港當代藝術獎青年藝術家獎。

參展藝術家

曾翠薇

曾翠薇生於1972,分別於1996年與2004年在香港中文大學藝術系獲取學士及碩士學位。於2015獲選參加法國巴黎CitéInternationale des Arts三個月駐留計劃。近期的展覽包括:“有些山有些景”(嘉圖畫廊,香港)及[Purple]: Women of Mankind (One East Asia,新加坡)等。作品為香港藝術館、藝穗會、夏利豪基金會、唯港薈、登臺及私人收藏。

香建峰

澳洲皇家墨爾本理工大學文學士(純藝術)及藝術碩士學位(課程與香港藝術學院

合辦)。現為香港藝術學院講師,曾參與多個本地及海外展覽,繪畫作品為香港藝術館、港鐵及私人收藏。

陳閃

陳閃,1987年生於香港,於香港藝術學院主修繪畫畢業。自2007年起於火炭設置工作室,2009年到北京作駐場藝術家,2011年入選傑出亞洲藝術獎,2013年被《透視雜誌》選為全球40位40歲以下的創作驕子,2014年獲邀於香港藝術中心賽馬會展廊創作公共藝術裝置作品,並獲選為民政事務局主辦的「藝聚政府大樓2013-14」藝術家,為伊利沙伯體育館設置公共藝術作品。作品曾於香港、北京、上海、台北、新加坡、東京、泰國、墨爾本等地方展出,並獲藝術推廣辦事處、香港及海外私人收藏。

陳茜珩

生於1995年,居住並工作在香港。她擁有香港藝術學院的藝術高級文憑。在2018年參與了出爐2018 藝術畢業生聯展並畢業於墨爾本皇家理工大學的純粹藝術文學士(主修繪畫) 。

劉彥揚

香港出生。2017年畢業於澳洲皇家墨爾本理工大學藝術系(由香港藝術學院合辦),以油畫為創作媒介。劉氏以道德經中「萬物負陰而抱陽,沖氣以為和」為概念,借畫香港風景畫,在失衡的城市生活,追求平衡的自身狀態。因此劉氏的畫內包含了自然元素,同時亦有少量人為建築物在其中營造一個平衡的狀態。

方梓亮

於2015 獲澳洲皇家墨爾本理工大學文學士( 純藝術),主修繪畫。方梓亮創作靈感來自他對回憶和人性的理解。作品會利用執拾回來的舊木板以油彩創作,畫面現在多以線性筆觸為視覺元素。

簡喬倩

簡氏沉迷於精神分析的研究,以剖析自身的精神狀態,窺探與回溯各種因果關係。作品以自身經驗與人的精神狀態為主,關注和試圖呈現各種與疾病,異化或被遺忘有關的不安全狀況。創作包括繪畫、素描和裝置。

江俊雅

於2017年獲澳洲皇家墨爾本理工大學及香港藝術學院合辦之文學士( 純藝術),主修繪畫 。她的作品描繪都市中的日常景觀,並透過繪畫紙本,以超現實的手法解構及重組自身與環境的空間和記憶。

《等待景至》一個畫展

開幕酒會:2019 年1月12日晚上6時

展期 : 2019 年1月12日- 2019 年2月12日

開放時間 : 11:00 - 19:00 逢星期二至日上午11時至晚上7時正 (逢星期一及2月5日至7日休館)

REDUX

香港藝術學院與澳洲皇家墨爾本理工大學藝術碩士畢業生2020作品聯展

10.06.2020 – 30.07.2020

1a空間榮譽呈獻《REDUX: 香港藝術學院與澳洲皇家墨爾本理工大學藝術碩士畢業生2020作品聯展》。

封鎖。 2020年為「封鎖」的一年。沒有旅遊的意義。沒有面對面的接觸互動。日常生活也頓然停滯起來。人類看似被封鎖於一個特定的時空,但藝術活動並沒有因為這一年所帶來的封鎖而告之暫停。藝術家常言:我們身處於我們所設定的時空概念,思考我們的存在。孤獨、團結、沉思。藝術家常透過作品體現這等概念。在封鎖和孤獨的時間,我們把五位極具個人特色的藝術家帶來牛棚藝術村的1a 空間。Redux (回)。匯聚,復興,並使靈魂、空間和觀看方法活躍起來。這些關鍵字將策展概念和展覽作品慢慢聯繫,並協助我們理解在這段非常時期中藝術家與作品的關係及意義。

REDUX 展示五位來自不同文化背景及跨地域年輕視覺藝術家的作品。香港為國際文化大熔爐,也是五位藝術家眾首的城市,讓他們共同創造新的藝術語言,讓觀眾思考新的觀看方式。展覽作品指涉不同創作概念及思考方法,當中包括表演與自我及身份、物質的混合與煉金術、影像及聲音的旅程、家與錯位、以及由「她」所創作的大自然。這些概念和想法看似散亂,但當中藝術家都以轉化過程及成果引領作品,呈現觀眾,或是藝術家個人的轉化。

展覽以劉君冬(香港、澳洲)的數碼擺拍攝影作品作開端,作品透過行為表演及曝光呈現一種具超現實主義的感官刺激,並以重複及重新詮釋大膽質疑單一和穩定的「自我」的概念。步進畫廊,黃愷琳(香港)的一組五件陶瓷作品探索窯中有機和無機物質的煉金術。有如珊瑚般華麗的陶瓷作品讓我們理解陶土在藝術與科學的處理方法,並反思陶土和日常生活物質的混亂狀態。Brian Smeets(美國)以影像及聲音建構一次以體驗為尚的旅程。作品逃離一般以消費及官能刺激的旅遊體驗,通過鏡頭和麥克風,提出一種抽象的旅遊方式。 Louise Folliott(英國,南非)用她在倫敦西南部生活的視覺日記,以藍曬法作影像帳篷。藍曬法為古典顯影方法之一,有其原始味道。以藍作像,也讓我們感受到限制的日常活動藍色的憂鬱,作品亦以拍子機作聲音裝置,單調滴答聲效延伸作品的空間及觀眾體驗。展覽以譚若蘭(香港)由「她」所創作的大自然作結,作品以廢紙作紙漿和中國墨水作大自然,透過物料改變傳統中國山水創作的局限,一組立體的以水墨沖洗的自然繪畫與裝置為展覽劃上句號。

展覽

《REDUX》

展覽開幕:2020年7月10日 下午6時正

展覽:2020年7月10日 - 7月30日

展覽開放時間:逢星期二至日上午11時至下午7時正

(逢星期一休館)

地點:香港九龍土瓜灣馬頭角道63號牛棚藝術村14號「1a空間」

超越物質

06.09.2020 - 25.10.2020

1a空間榮譽呈獻當代藝術展覽《超越物質》黎藝深(Louis Nixon)個展,展出駐香港的英國藝術家黎藝深(Louis Nixon)最近的作品展覽,探討了岩石的物理性和本質,並通過漂浮、掉落和移動的岩石畫作和影片思考宇宙時間以及宇宙的起源。

展覽:2020年9月6日 - 9月27日

展覽開放時間:逢星期二至日上午 11 時至下午 7 時正 (逢星期一休館)

地點:香港九龍土瓜灣馬頭角道 63 號牛棚藝術村 14 號「1a 空間」

▣ 貴賓預展(只限獲邀請人士出席)

2020 年 9 月5 日(星期六)上午11時

▣ 開幕

2020 年 9 月5日(星期六)下午 6 時 30 分

▣ 與藝術家對話

2029年 9 月 9日(星期三)下午 6 時 30 分

▣ 藝術家導賞團

2020 年 9 月19 日(星期六)下午 3時

藝術家創作自述

黎藝深(Louis Nixon)自2010年以來一直鑽研以石頭作主題,通過繪畫、電影、攝影、聲音和動態雕塑探索石頭的獨特性。建基於早期以山脈和礦物創作的作品,黎氏對石頭的著迷程度日增,包括其形狀、大小、紋理、顏色、產生的聲音,及它們對世界的回應和表現。

《超越物質》展覽將展出黎藝深的最新的一批電影和繪畫裝置作品,通過三件獨立而又相關的作品從三個不同的角度探索石頭的活力及本質。 《Falling》(2020年)是一條由行車記錄儀記錄石頭墜落的循環播放數碼錄像。《Moving》(2016-20)是一段數碼錄像作品,記錄了一個會自行移動的大型手製石頭。而《Floating》(2018-20)是一系列以地球及宇宙收集得來的石頭和物質為題的繪畫作品。

藝術家簡介

黎藝深(Louis Nixon,生於1965年)是一名工作及現居於香港的英國藝術家。黎氏在切爾西藝術學院主修繪畫,並為倫敦斯萊德藝術學院雕塑研究生。自2018年起擔任香港浸會大學視覺藝術院總監,並曾為英國金斯頓大學金斯頓藝術學院副院長(研究)和藝術研究所所長。他的作品涵蓋繪畫、雕塑、裝置藝術和實驗電影,常以多媒體裝置在畫廊及公共空間中展出。黎氏於1990年成立了藝術群組Space Explorations,並以藝術家、導演和策展人的身份參與了多項大型特定場域的藝術介入。黎氏的作品以雕塑的延伸實踐作為基礎並持續發展,包括動態雕塑、聲音作品、電影和繪畫,結合了對技術的操縱和創新的展示方法。黎氏國際展出經驗豐富,包括亞美尼亞、澳洲、智利、中國、意大利、波蘭、塞爾維亞及英國。

www.louisnixon.art

Museum of Half Truths

08.08.2020 - 30.08.2020

1a空間榮譽呈獻當代藝術展《Museum of Half Truths》,由駐英國策展人Rachel Burns及Polly Palmerini策展,參與藝術家包括駐紐約及香港藝術家劉衛、駐新加坡藝術家Moses Tan、駐香港藝術家陸浩明、陳樂珩及葉惠龍。是次展覽為1a空間主辦的《新銳當代藝術人才培育計劃》:公開招募藝術家/策展人(國際)的獲選計劃。

博物館和圖書館是歷史的儲存庫,但它們對於歷史的陳述仍然存在瑕疵與偏見。我們如何瓦解包圍於我們身邊的固有機構與框架?我們如何能公平地呈現我們的集體回憶和歷史?

Museum of Half Truths 致力利用這些機構的慣例去回應以上的提問,並以嬉戲的態度透視博物館的主觀臆斷。

人類天性地就有收集、保存和記錄歷史的慾望。是次參展的藝術家們會從自身、歷史文獻及文化象徵出發,探索事實、虛構與回憶之間的關係。

藝術家們將對以下範疇提出疑問:記錄文化記憶、探究儀式與傳統、流行文化中由白人演員扮演非白人角色的現象,及紀念與提倡被忽略和代表性較低的團體。

展覽

開幕:2020年8月7日下午6時30分 (於Facebook直播進行)

展覽:2020年8月8日 - 8月30日

展覽開放時間:逢星期二至日上午11時至下午7時正 (逢星期一休館)

地點:香港九龍土瓜灣馬頭角道63號牛棚藝術村14號「1a空間」

公眾參與式藝術活動

1. 藝術家導賞團

展覽將以藝術家導賞團揭幕,由Museum of Half Truths的兩位策展人Rachel Burns及Polly Palmerini、參展藝術家陸浩明、葉惠龍、陳樂珩、Moses Tan及劉衛,以及1a空間向觀眾介紹計劃。活動將以網上形式進行,希望觀眾能夠繼續探索展場空間及與展品互動。

2020年8月7日下午7時

*開幕期間於Facebook直播進行

2. Making a Museum 網上工作坊

Making a Museum由一系列的創意練習、藝術家分享會及藝術挑釁組成,目的是建設更好的博物館並與藏品展開互動。活動將由Museum of Half Truths的兩位策展人Rachel Burns及Polly Palmerini介紹計劃的緣起作為開端。藝術家們與其藝術挑釁將由 Audrey Albert、ZINE COOP HK,陳韻芝及Shireen Marican帶領。

Audrey Albert將帶領以回憶為主題的藍曬工作坊,與觀眾分享她的創意練習。她的計劃「Matter out of Place」通過對曼徹斯特查戈斯群島社區的個人收藏及口述歷史進行調查,對她的查戈斯群島文化傳統進行研究。

香港小誌獨立出版平台ZINECOOP HK成員Beatrix 及 Forrest 將在其工作坊邀請參加者在體驗藝術品時融入他們的想法及感受,把情感與作品連結,並以小誌(Zine)紀錄其創作過程。陳韻芝將帶領我們參觀她在香港的工作室,並分享以她叔叔的個人圖像收藏創作《舅父》 (Kaufu)計劃的過程。

駐新加坡研究員兼作家Shireen Marican將就博物館作為論述空間,及與觀眾、藝術家和工作人員進行教育的角色提出挑戰。

2020年8月8日下午4時至7時

* 於Instagram進行直播

3. 放映會

放映會將會重點展示展覽中的三件錄像作品—— 劉衛的《我所向無敵...在屏幕上/ 偽動態追踪》、葉惠龍的《業報輪迴》 與Moses Tan的 《Slow Steps》 。期間三位藝術家會親自介紹他們的創作,而兩位策展人亦將詳細解述作品的選擇。另外,是次放映會亦會呈現多位英國新晉藝術家的作品,包括Emma Crabtree、 Hannah Lim、 Charles Turner、 Victoria Dhal和Freya Pigott。他們的作品包含多種不同的藝術形式與創作媒介,但都圍繞事實、虛構、記憶與神話的主題。

2020年8月8日下午7時至8時

*於Facebook直播進行直播

4. 藝術家研討會

一眾策展人和藝術家,包括陸浩明、劉衛、陳樂珩和Moses Tan,將會就著展覽《Museum of Half Truths》與各人的藝術創作進行交流。討論會以每人的作品為出發點,探討表徵、文化記憶的記錄、與及歷史的守護者及看門人等概念。

2020年8月14日下午7時至8時

* 於ZOOM進行網上直播

5. Care /ing /ful /less 網絡研討會

研討會將討論一系列由主持人楊陽挑選、與主題「關懷」(care)相關的文章。這些文本觸及不同的角度與概念——關愛者與被關愛者的關係;策展人與檔案員在一個機構裏調查「關懷」;愛、孤獨、無家可歸及聆聽的道德標準。我們將以一個小組的形式從這些文本出發進行延伸討論,研究「關懷」在文化界以致整個世界扮演的角色。

「這些文章都回應了策展人在Museum of Half Truths所提出『關懷』的主題。文章的選取並不在於要對『關懷』呈現一個完整的哲學或理論觀點,而另有兩個原因。首先,這些文章都緊扣著我們當下的情感;二,這些文章都是我們能有相互學習之力量的關鍵。所有的文本都涉及了某種形式的限制-心理的、社會性的、政治上的…皆於某程度上談及公義與自由。皆指向了帶動正面改變的可能。這些文本或許可以成為我們長久地共建一個閲讀清單的起點,關注我們與別人生活中『關懷』的演變」——楊陽

歡迎各位從旁聆聽,及提出你們的想法與問題。如欲加入研討會參與討論及與嘉賓互動,歡迎電郵至info@museumofhalftruths.co.uk與策展人聯絡。

下載文本:https://museumofhalftruths.co.uk/Care-ing-ful-less

2020年8月16日下午6時至8時

* 於ZOOM進行網上直播

*以上藝術活動費用全免,歡迎參加。

---------------

策展人簡介

Rachael Burns

於1994年生於英國,為駐曼徹斯特的策展人、製作人和教育家。2016年,她畢業於曼徹斯特藝術學院的攝影學士學位,繼而開始與英國各地的藝術家合作,進行以年輕人為對象的計劃及展覽製作。她是FORM的創始成員-由一群藝術家以一系列協作式實驗進行創作。FORM的的展覽遍佈全英國,並為配合2019年的 Format International Photography Festival 舉辦了首屆Derby Photo Fringe。Rachael目前於攝影網絡 Redeye擔任活動統籌,並於作為自由身工作者的同時參與攝影慈善團體 Photovoice,致力推廣正面的社會改變。

https://rachael-burns.co.uk/

Polly Palmerini

1995年生於意大利,為駐英國曼徹斯特的策展人、教育家和藝術家。現為曼徹斯特藝術學院攝影榮譽學士學位的助教,及於National Saturday Club擔任藝術與設計導師。她的創作關注日常物件的物質性、延展性和可塑性,並對她周遭的物質尤感興趣。自畢業起,她一直擔任大曼徹斯特郡擔任青年藝術工作坊負責人,鼓勵擴闊藝術中的互動與參與。同時,她製作及策劃一系列在英國曼徹斯特舉行的展覽,包括在學本科生的展覽及公開招募計劃。

Pollypalmerini.com

藝術家簡介(排名不分先後)

陸浩明

1988年出生於美國新澤西的薩米特市,在香港長大。陸浩明的作品曾於國內外展出,當中包括:《續章》,亞洲協會,香港,中國(2020);《藏木於林》,大館當代美術館,香港,中國(2019);《嚴肅遊戲》,昊美術館,上海,中國(2019);《予有著扁平趾甲的無毛兩足動物的恰當回應》,上海 chi K11 美術館,上海,中國(2018);《林中樹倒下而沒有人在》,上海當代美術博物館,上海,中國(2018);《練習》,德薩畫廊,香港,中國(2017);《百思不得其解》,國立亞洲文化殿堂 Kula 市場,光州,韓國(2016)。

他的作品亦被納入各地的公共收藏,包括楊鋒藝術與教育基金會,瀋陽,中國;芝加哥大學布斯商學院,芝加哥,美國;Smart美術博物館,芝加哥,美國;香港K11藝術基金會,香港,中國。另外,他於2016年榮獲香港藝術發展局授予的”計劃資助”,於2014年榮獲香港藝術發展局授予的「新苗資助」。陸浩明於2010年畢業於新英格蘭藝術與設計學院(NESAD),獲藝術學士學位,同年還獲得了薩福克大學的文學士學位,主修歐洲史。

陸浩明現工作並定居於香港。

https://www.andrewluk.com/

陳樂珩

於1995年出生於澳洲,現定居及工作於香港。她獲香港浸會大學視覺藝術學院文學學士學位,而她的作品“ Normalized” 獲得了2017年視覺藝術院本科畢業展的維他命D獎及AVA視覺藝術獎。通過移除日常物品的常見形式,她的作品帶領觀眾從自身對物品的實踐經驗和關係過程中重新定義事物。她虛無的視覺形式大幅度地增加了觀眾對藝術品的思考和想像力,使物件不說自明,並能與觀眾進行心理對話。 陳曾參加奧地利當代藝術博物館(MAK)的展覽,以及香港,柏林,克羅地亞和瑞士的畫廊展覽。她的作品收藏於M+希克藏品和香港的私人收藏。

www.staceychan.com/untitled-white

劉衛

出生於香港,目前工作和生活於紐約和香港。她的作品透過攝影、錄像、繪畫和裝置探索有關於種族、性別和歸屬的概念在身份構成當中的多重結構。她試圖通過個人及歷史檔案、電影圖像、流行文化和數碼媒體來探索歷史、虛構敘事、個人記憶和虛擬性如何在身份凝塑的過程中互相碰撞並產生影響。她的作品收藏於M+(香港)、及休斯頓美術館(美國)內。她的作品於歐洲、亞洲及美國均有展出,包括Kunstmuseum Brandts(丹麥)、上海當代藝術博物館(上海)、Para Site(香港)、大館當代美術館(香港)、關渡雙年展(台灣)、越後妻有大地藝術祭(日本)以及休斯頓美術館(美國)等。她同時獲邀參展2020年橫濱三年展(日本)。

www.wai-lau.com

Moses Tan

1986年生於新加坡,是一位駐新加坡藝術家。他的作品以憂鬱症和恥辱視為出發點,探索與酷兒理論和政治相交的歷史。他主要以繪畫、錄像和裝置為創作媒介,他擅長以隱晦和代碼敘述作品。他畢業於拉薩爾藝術學院並獲得了藝術(榮譽)學士學位,和南洋理工大學的化學與生物化學的榮譽學士學位。

www.mosestanqy.com/memorial-for-boogie-street

葉惠龍

一名冥想愛好者。由於傳統的宗教信仰是根深蒂固,而世界卻在不斷變化,所以他信奉無常。他通過冥想介入生活,試圖處理無常、酷兒和曖昧模糊等議題。他通過藝術進行冥想,遊走於有意識和無意識之間,而不斷變化的角色、方式和規律為他創作的基礎。他的作品看起來十分平淡,但針線中卻有一股源源不絕的爆發力。他也是全港唯一以大數據驅動的戶外屏幕網絡The ScreensGuru的創辦人之一,這個組織旨在推動香港及其他地區的視頻藝術發展及提拱具實驗性的展示平台。葉惠龍的藝術品曾在紐約、香港、上海和東南亞的畫廊和藝術展上展出及私人珍藏。

www.ipwailung.com/KARMA-CYCLE

正 | 在 | 空間 Hiddenfromview

23.10.2020 - 18.11.2020

古代兵制十人為一火,火長一人管炊事,共灶飲食,故稱同火者為「火伴」,引申為「同伴」之意,後多寫作「伙伴」。現在泛指共同參加某種組織、活動的人,一起合作,一起實踐,一起經歷。

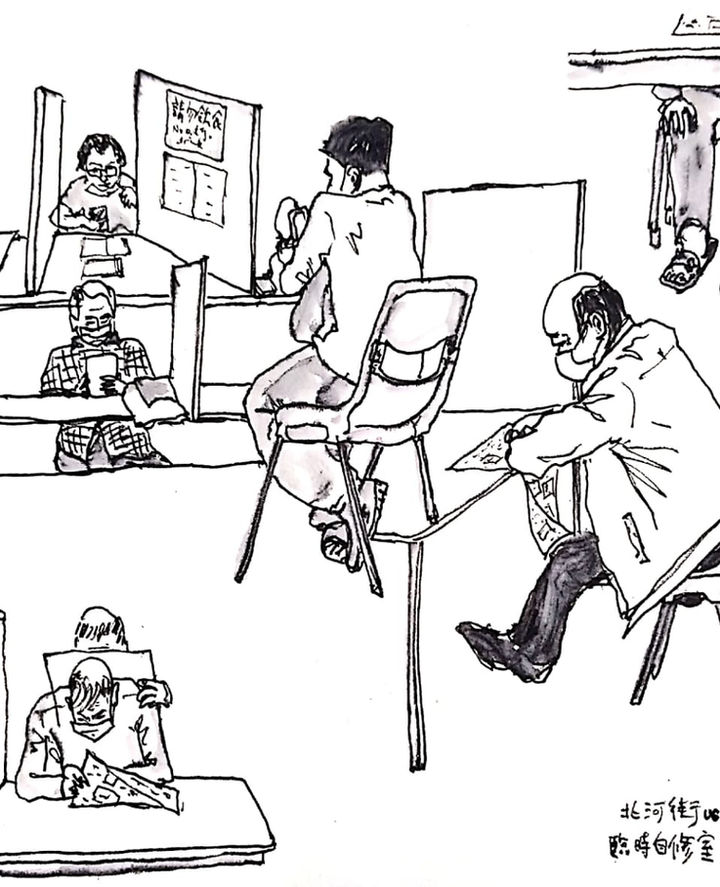

於二零一九年八月十五日起,基督教崇真中學與1a空間開展由香港藝術發展局主辦,為期一年多的《學校與藝團伙伴計劃》。1a空間邀請兩位藝術工作者 - 凌中雲和岑愷怡合作,透過不同的研習工作坊,探討藝術知識如何介入中學生,以至社區眾群。《正 | 在 | 空間》- 學校與藝團伙伴計劃展覽 ,以勾勒和記錄空間為軸,分享藝術工作者和中學生們,過去一同的互動和轉變。

正 | 在 | 空間

展覽:2020年10月23日 - 11月18日

展覽開放時間:逢星期二至日上午 11 時至下午 7 時正 (逢星期一休館)

地點:香港九龍土瓜灣道 122 號地下

藝術家簡歷

岑愷怡

先後於香港浸會大學,取得視覺藝術學士學位及碩士學位,曾於香港中文大學哲學系兼讀文學碩士,現於香港讀博士課程。2015年任嶺南大學視覺研究系駐校藝術家。2016年香港浸會大學視覺藝術院兼任講師。2017年獲美國耶魯大學和香港駐紐約經貿辦事處頒發雅禮藝術獎助金。2018年加入香港中文大學藝術系兼任講師。2019年加入1a 空間策展小組。岑氏以不同媒介創作,其中以雕塑、玻璃、裝置和公共藝術為主。她近年的創作以探討「觀者與作品之間的互動關係」、「玩具、遊戲與遊樂場的歷史和文化」及「人與人之間如何達致溝通和連結」為重心。

凌中雲

凌中雲1994年生於香港,在2017年於香港浸會大學視覺藝術文學士畢業,並獲得香港浸會大學視覺藝術院舊生會頒予吞拿魚獎,2018年入圍香港人權藝術獎。透過社區研究及物質上的探索創造最簡單的共鳴。凌的作品涉及社區關係、不同物質的聯繫和好奇感,觀眾從中可以發現他對城市元素的另類觀點。現為香港兆基創意書院設計與科技科教師。

參展學生

王鈺然

陳炫燊

安家蔭

巫柏延

施易騫

莫小玲

黃祉霖

陳樂仁

龍顯卓

1a空間榮譽呈獻《等待景至》一個畫展,展覽將展出9位香港藝術家的繪畫作品。

如果你嘗試過反轉一幅畫(那些用帆布裱在木框的畫),你會發現那個框的結構很像一扇窗。看畫時,當然你看到的是畫的正面,但其實你同時已代入畫家觀看的角度,或是,你在觀看「畫家在觀看」。

畫家在哪裡?在工作室,在街上行走,在世界的某一個角落。可以肯定的是,當畫作正式發表被觀看的時候,畫家已消失於視線外,排除於畫的邊界之外、框架以外的別處。

佛洛伊德說過,畫家的快感是躲在老遠而靜靜地看觀眾站在自己的畫面前看自己的畫。如是設想,畫家和觀眾的眼睛,永不相遇。他們獨自觀看風景,又一起等待風景,等待窗外風景的變與不變。

這次展覽,Ivy Ma 身兼策展人和參展藝術家,連同曾翠薇、香建峰、陳閃,以及五位新進,包括方梓亮、江俊雅、劉彥揚、簡喬倩和陳茜珩,展出新作。

另外,Ivy亦為這次展覽寫了一篇備忘,題為《策展前中後的九項線索》,希望為觀眾在觀看畫家的作品以外,提供一點閱讀和想像的參考。

策展人及藝術家簡歷

馬琼珠

馬琼珠從事繪畫、攝影及裝置藝術。在香港和英國接受教育,曾在香港舉辦五個個展,亦參與過中、港、台、巴基斯坦和澳洲等地的聯展。2008 年,取得亞洲文化協會利希慎基金獎助金。2012年,榮獲香港當代藝術獎青年藝術家獎。

參展藝術家

曾翠薇

曾翠薇生於1972,分別於1996年與2004年在香港中文大學藝術系獲取學士及碩士學位。於2015獲選參加法國巴黎CitéInternationale des Arts三個月駐留計劃。近期的展覽包括:“有些山有些景”(嘉圖畫廊,香港)及[Purple]: Women of Mankind (One East Asia,新加坡)等。作品為香港藝術館、藝穗會、夏利豪基金會、唯港薈、登臺及私人收藏。

香建峰

澳洲皇家墨爾本理工大學文學士(純藝術)及藝術碩士學位(課程與香港藝術學院

合辦)。現為香港藝術學院講師,曾參與多個本地及海外展覽,繪畫作品為香港藝術館、港鐵及私人收藏。

陳閃

陳閃,1987年生於香港,於香港藝術學院主修繪畫畢業。自2007年起於火炭設置工作室,2009年到北京作駐場藝術家,2011年入選傑出亞洲藝術獎,2013年被《透視雜誌》選為全球40位40歲以下的創作驕子,2014年獲邀於香港藝術中心賽馬會展廊創作公共藝術裝置作品,並獲選為民政事務局主辦的「藝聚政府大樓2013-14」藝術家,為伊利沙伯體育館設置公共藝術作品。作品曾於香港、北京、上海、台北、新加坡、東京、泰國、墨爾本等地方展出,並獲藝術推廣辦事處、香港及海外私人收藏。

陳茜珩

生於1995年,居住並工作在香港。她擁有香港藝術學院的藝術高級文憑。在2018年參與了出爐2018 藝術畢業生聯展並畢業於墨爾本皇家理工大學的純粹藝術文學士(主修繪畫) 。

劉彥揚

香港出生。2017年畢業於澳洲皇家墨爾本理工大學藝術系(由香港藝術學院合辦),以油畫為創作媒介。劉氏以道德經中「萬物負陰而抱陽,沖氣以為和」為概念,借畫香港風景畫,在失衡的城市生活,追求平衡的自身狀態。因此劉氏的畫內包含了自然元素,同時亦有少量人為建築物在其中營造一個平衡的狀態。

方梓亮

於2015 獲澳洲皇家墨爾本理工大學文學士( 純藝術),主修繪畫。方梓亮創作靈感來自他對回憶和人性的理解。作品會利用執拾回來的舊木板以油彩創作,畫面現在多以線性筆觸為視覺元素。

簡喬倩

簡氏沉迷於精神分析的研究,以剖析自身的精神狀態,窺探與回溯各種因果關係。作品以自身經驗與人的精神狀態為主,關注和試圖呈現各種與疾病,異化或被遺忘有關的不安全狀況。創作包括繪畫、素描和裝置。

江俊雅

於2017年獲澳洲皇家墨爾本理工大學及香港藝術學院合辦之文學士( 純藝術),主修繪畫 。她的作品描繪都市中的日常景觀,並透過繪畫紙本,以超現實的手法解構及重組自身與環境的空間和記憶。

《等待景至》一個畫展

開幕酒會:2019 年1月12日晚上6時

展期 : 2019 年1月12日- 2019 年2月12日

開放時間 : 11:00 - 19:00 逢星期二至日上午11時至晚上7時正 (逢星期一及2月5日至7日休館)